ということで、3日目の日曜日。

またしてもネット喫茶で一夜を明かした我々は、

本日の目的地、諏訪大社へ。

※ 画像が多いため超重たいです ※

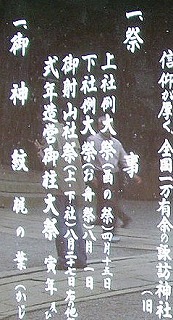

諏訪大社は、4つで一つの神社であり、

上社に当たる本宮・前宮と下社に当たる秋宮・春宮があります。

通俗的には、上社に男神である建御名方富命(たけみなかたとみのみこと)が祀られ、

下社に、その妻である女神、八坂刀売命(やさかのとめのみこと)が祀られています。

皆様お察しの通り、八坂神奈子の元ネタはこの八坂刀売命なのです。

女の子しか出れない仕様のため、風神録のストーリーでは、

建御名方富命の役目を同時に担っているようですが。

と、いうことで、諏訪大社を一通り回ってみることになり〜。

まずは、本宮から・・・とその前に。

\ 射命丸! / \ 射命丸! /

本宮鳥居。流石に朝の7時では、人も殆どいませんでした。

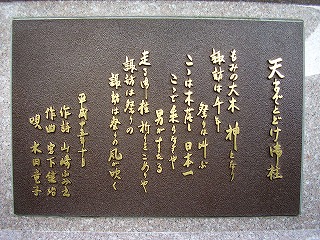

天まで届け、御柱(BGM:「天まで届け、不死の煙」

神祭「エクスパンデッド・オンバシラ」

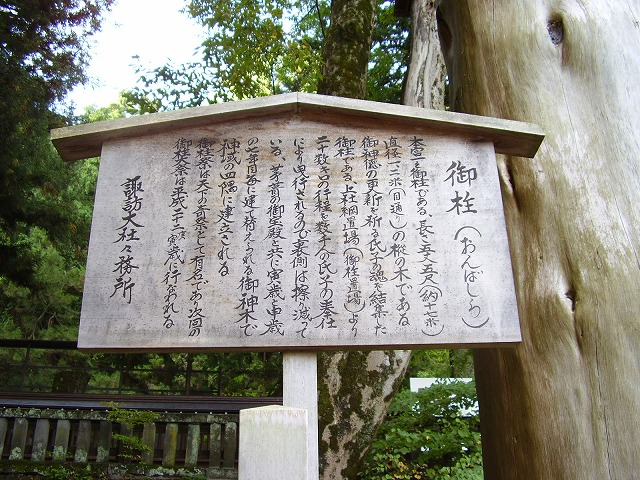

御柱!オンバシラ!御柱一発目ですっ!

日本の三大祭りの一つとしても有名な、「御柱祭」に使用された御柱ですな〜。

テンションMAXですよ!奥さんっ!(?

次回の御柱祭は平成二十二年の予定だそうです。

毎回死人・怪我人が出ることでも有名なこのお祭り。

生でも見てみたいかも。

ここは何故か伝説の横綱・雷電為右衛門の手形と像がありました。

超デカい。いや、私が小さいのかっ!?

友人A氏をシュート・ザ・バレット。

・・・あれ・・・ぴったし・・・。

どうやらA氏は雷電だったようです。

殺人張り手食らう前に、陸奥呼んでこなきゃ。

これって、「誰か、誰かこの手形に合うものはおらぬか!?」っていう

雷電に惚れたどっかのご令嬢が作ったんでしょうか、やっぱりw

逆シンデレラ。

諏訪大明神も御愛用だったという、温泉。

諏訪大明神は、建御名方富命、タケミナカタのこと。

・・・とここでふと気付いたのは、

あくまで今回の目的は神奈子様と諏訪子なわけで、

上社は本来の目的地ではないのです。

普通だったら、美味しいものは最後まで残す私なのですが、

写真を撮るということ考えた場合、人が来る前に終わらせるべき。

ということで、本宮の本格的な探索は一時中断し、

急遽、下社・秋宮へ向かうことに。

やってきました、諏訪大社下社・秋宮。

既に人もまばらに入ってきています。

・・・間に合うか−−−−−−−−−−−−?

間に合った・・・!!(赤坂ぁーーー)

(BGM:「you -destructive-」

今日の最大の目的・・・・・・成功!

ここですよ、ここ!

神奈子様との戦いの背景に使われていたのは、

ここ、秋宮の神楽殿だったのです。これだけでも、かなり満足。

ちなみに十数分後には、

ご覧の通り。ぎりぎりセーフでした。

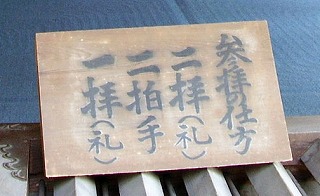

開宴「二拝二拍一拝」

とりあえず、神奈子&諏訪子には、奮発して、

最も高価な硬貨、五百円を投入しておきました。

二拝二拍一拝がぎこちなかったのは秘密です。

本当は、その前に「払い給い 清め給え 神ながら守り給い 幸え給え」

と三回唱えるらしいです。

とりあえず、秋宮一之御柱。

オンバシラ!オンバシラ!

天覧の白松。謂れはよくわかんないです。(ぉ

秋宮二之御柱。 オンバシラ!オンバシラ!

御柱は撮れるだけ撮る。

神楽殿の奥・御社殿。

私も、神社とか神事系には全く疎いので、よくわからなかったのですが、

神社には通常、本社の他、摂末社という、

本社で祀っている神様と縁故のある神様を祀る、小さな社が存在するらしいです。。。

ここ、秋宮ではスサノオやクシナダ姫など、有名な神様が末社として祀られていました。

他には、タケミナカタと相撲で勝負したと言われる、

タケミカズチとかも祀られていましたね。

だから、本宮には土俵があるとかなんとか。

根入りの杉。樹齢六百年の大樹。

丑三つ時にいびきをかくそうで、その枝は夜泣きに効果があるとか。

スペルカードに関連するのは春宮の大樹みたいですね。

いたるところに注連縄が。流石神奈子様のトレードマーク。

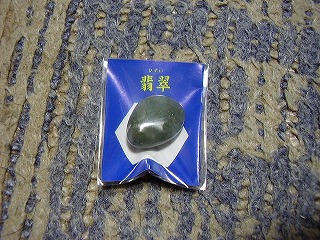

源符「厭い川の翡翠」

翡翠のおみくじで、もれなくついてきます。

皆形が違うみたいで、↑のように丸っこかったのは私だけでした。

何故諏訪神社なのかは、諏訪明神・建御名方の母神である高志沼河比売神が

糸魚川の湖沼の神だから、らしいです。神奈子様の義理の母に当たるわけですね。

諏訪子が使ってきた理由は謎。神奈子からパクったんでしょうか?

糸魚川は世界でも有数の翡翠の名産地。

ちなみにおみくじは、小吉というリアクションに困る結果。

方角・・・東南の方全てよし

秋宮での目的を果たした私達ですが、

秋宮の近くには、超有名な老舗・塩羊羹屋があるとのこと。

甘いものに割と目が無い私は、かなり乗り気。

「新鶴」というところでした。

秋宮鳥居から、左側を回るとすぐに見つかります。

食べてみましたが、甘すぎず、上品な口当たりで、

たしかに美味しかったです〜。次来たらまた買おう。

秋宮左側の空き地では、「うまいもん市」が準備されていました。

開催は10時からでしたが、「御柱の恵み雑煮」とか気になるものもあったので、

その辺で時間を潰すことに。

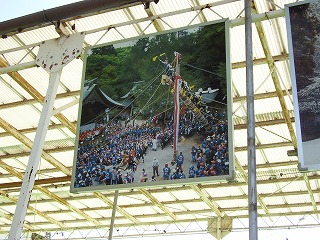

右側の駐車場付近に展望台がありました。

御柱祭の様子を写真に取ったものが展示されています。

展望台より一枚。

逆光で、まともな写真が取れませんでした・・・。

真ん中にネッシーならぬスッシーがいますw

鎌倉時代の流鏑馬の達人・金刺盛澄の像。カコイイ。

諏訪明神の下社の大祝(おおほうり)だったそうで。

大祝っていうのは、神職のこと。

そのすぐ横にはもっとカコイイ竜神様がいましたが。

アフロみたいでかっこいいなー!

そろそろ、10時に近くなったため、うまいもん市の会場へ戻ることに。

途中には歌人・小林一茶の歌もあったり。

初代優勝だそうです。オンバシラ。

左は御柱の恵み雑煮、右は、桜(馬肉)モツ煮。

上は、御柱神水コーヒーです。

正直なんでもかんでも御柱つけりゃいいってもんじゃないとは思いましたが・・・。

でも雑煮は本当に美味しかったです。場所の影響もあるんでしょうけどね。

もずくとかきのことかが入ってました。

コーヒーは・・・よく分かりませんでしたが、いい水使ってる感じはしました。

ということで、お次は下社・春宮を参拝。

ちなみに、下社が春・秋と名づけられているのは、

女神・八坂刀売命は二月〜七月までは春宮に、

八月〜一月までは秋宮に居を移すからだそうですね。

幻想郷は現実とほぼ同一の時間軸。

・・・なるほど、段々風神録のストーリーが見えてきましたよ?

諏訪大社下社・春宮。秋宮に比べると人も少なく、閑散とした雰囲気でした。

神楽殿。神奈子と諏訪子は秋宮・春宮を二人で、

二交代で回してたんでしょうかね?

神奈子の旦那を祀る末社もあったり。

神符「杉で結ぶ古き縁」

結びの杉。先は二つに分かれているが、

根元は一つになっていることから、縁結びの杉と言われています。

・・・って普通、木って根元は一つですよね・・・。普通じゃん!普通じゃん!

古き縁って、神奈子と諏訪子の事?

それとも神奈子とタケミナカタの事なんでしょうか・・・?

春宮一之御柱。オンバシラ!エクスパンデッドオンバシラ!!

本殿の奥には、鏡が奉られていました。

これが有名な真澄の鏡なんでしょうかね?

長野の有名な酒「真澄」はここから取っているらしいです。

春宮二之御柱。オンバシラ!オンバッキャラマド・・・

前に出たタケミナカタの母神・高志沼河比売神の末社もありました。

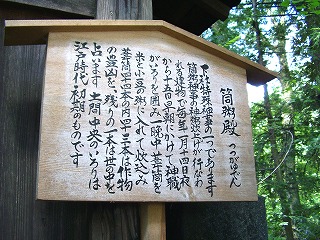

筒粥「神の粥」

筒粥神事を行う筒粥殿。

諏訪神社下社で1月14日夜、白米と小豆を44本の葦といっしょに徹夜で煮て、

翌日その葦の中に入っている粥の分量の多少で農作物の豊凶と、その年の吉凶を占う神事だそうで。

五穀の筒粥とも言うみたいですね。諏訪七不思議の一つに数えられています。

しかし、秋宮に比べ、春宮は・・・

こんな感じで、蜘蛛の巣まで張っちゃって結構寂れちゃってます・・・。

風神録の発売は、今年の八月。

神奈子は、二月〜七月までは、春宮にいたはずですが、

この寂れ具合にこの世界での信仰集めに嫌気が指しちゃったんですね、多分。

そして風神録に続く、というストーリーか。

春宮を左に出ると、浮島社。

アカツキンはいませんでした。

橋を渡って、右。万治の大仏がありました。

すっげーこっち見てる・・・。

その昔、春宮の鳥居の石材として使用しようとしたところ、

ノミを入れたとたん血が流れたというお話。

ということで、無事下社の参拝を終えた私達。

後はゆるりと上社を回ります。

道中SLを発見しました。デコイチと呼ばれるタイプの列車です。

静岡にもあるんですが、まさかこんなところにもあるとは。

諏訪大社上社・本宮に戻ってきまして、宝物殿を一枚。

中は撮影禁止ですが、様々な日本刀や火縄銃が飾ってありました。

うんk(オンバシラ

ではなく、実際に御柱祭の時に使用された注連縄みたいですね。

この奥には、貴乃花と千代の富士の写真が飾ってありました。

贄符「御射山御狩神事」

諏訪神社の解説より抜粋。

Q.E.D「495年の波紋」

西御宝殿の近辺。なんだか弾幕っぽい砂模様。

やっぱりZUNさんもこういうのを見て、インスピレーション沸かせたりするんでしょうか?

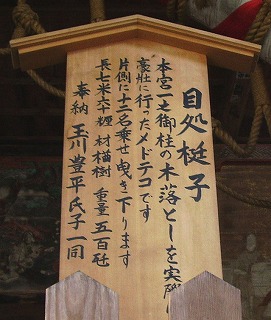

奇祭「目処梃子乱舞」

目処梃子(めどてこ)というのは、御柱を支える、

二つの柱のことを言うみたいですね。

本宮二之御柱。オンバシラ!御柱!!オンバシラ!

なんとこんなところに、うどんげがいました。

月まで届け、兎のロケット。

土俵。本宮ですし、ここで、タケミナカタとタケミカズチが相撲を取ったんでしょうか?

腹が空いていた訳ではないのですが、長野といえば信州そば。

とりあえず、寄ってみました。二之御柱を越えたすぐです。

手前(私)が普通ざる。奥が大盛りざるです。

遠近法で、分かりづらいですが、大盛りはかなりの量がありました。

値段はざるで700円と良心的。味もしっかりしたそばでしたし。

1000円以上してもおかしくないですね。

そば屋を後にして、本宮・神楽殿。

日本一の大太鼓がありました。元旦にのみ敲かれるそうです。

天流「お天水の奇跡」/ 天竜「雨の源泉」

諏訪神社上社の宝殿からは、毎日必ず3粒づつの雨滴が落ちるといわれ、

この天流水舎に集まるそうです。それが天竜川の水源だと言われています。

この水を「ご天水」といい、田に入れれば水がかれないと伝えられています。

諏訪七不思議の一つ。

土着神「七つの石と七つの木」

・・・の内、本宮には、硯石と御沓石があります。↑は御沓石。

七つの石と七つの木というのは、諏訪の自然信仰を指し、

御座石・御沓石・硯石・蛙石・小袋石・児玉石・亀石の聖岩と、

桜タタエ・檀タタエ・峯タタエ・榎タタエ・松ノ木タタエ・栃ノタタエ・柳タタエ

という七箇所の聖木を指すらしいですね。

本宮の参拝はこれにて完了。

次は、最後の前宮ですが、その前に諏訪市博物館へ。

中は諏訪信仰について色々な資料が集まっています。

神符「神が歩かれた御神渡り」

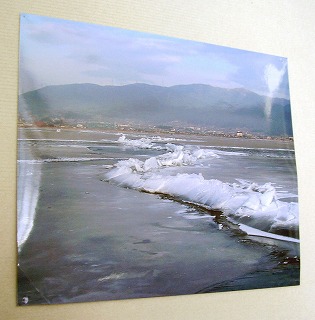

写真だけですけどね〜。御神渡り。

諏訪湖が全面結氷すると南の岸から北の岸へかけて氷が裂けて、

高さ30cmから1m80cm位の氷の山脈ができます。

これは諏訪神社上社の建御名方命が下社の八坂刀売命のもとへ通った道筋といわれています。

諏訪七不思議の一つ。

近年では温暖化の影響もあって、中々お目にかかれない神事みたいですね。

これも是非、生で見てみたい。

あの広大な諏訪湖が結氷するだけでもかなり見ものですし。

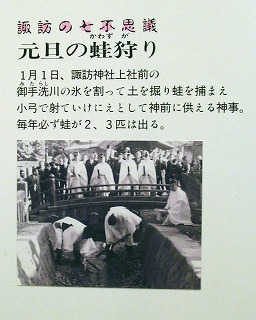

土着神「宝永四年の赤蛙」 /蛙狩「蛙は口ゆえ蛇に呑まるる」

蛙狩神事。

1月1日、諏訪神社上社前の御手洗(みたらし)川の氷を割って土を掘り、

赤蛙をつかまえ、小弓で射ていけにえとして神前に供える神事です。

毎年必ず赤蛙が2、3匹はでるので不思議とされています。

これも諏訪七不思議の一つ。

宝永四年の赤蛙は、蛙狩神事の2匹の赤蛙に加え、

宝永四年に起きた富士山大噴火+大地震を指しているのかな?

二人のケロちゃんは大変なことを仕出かしました。。。

「蛙は口ゆえ〜」はどっちかというと神奈子が使いそうなスペル。

それとも諏訪子の嫌味でしょうか?w

・・・なんだか二人がトムとジェリーに見えてきましたっw

アッーーー!

底なし沼の赤沼河童は、悪い河童だったそうで、

ある日強い侍に懲らしめられたそうです。

右上のにとり、リアクション激しすぎw

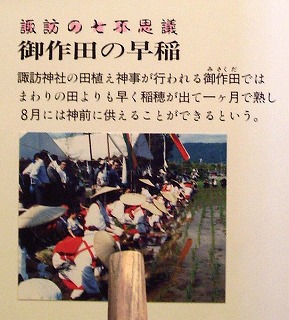

諏訪神社の御作田(上社藤島と下社御作田)は毎年6月に田植えを行いますが、

まわりの田よりも早く稲穂が出て、7月下旬に刈り取り、

8月1日には神前に供えることができるので不思議とされています。

これも諏訪七不思議の一つですが、元ネタにはなってないようです。

強いて言えば 豊作「穀物神の約束」でしょうか?

土着神「手長足長さま」

この妖怪は東北地方で有名な悪鬼ですが、諏訪の伝説では悪鬼としての側面は削られて

タケミナカタの配下神となっており、手長神社・足長神社にそれぞれ祀られています。

神奈子(あるいはその旦那)の家来を勝手に使う、ケロちゃん自重。

しかしいまさらですが、風神録のストーリーを鑑みるに、

神奈子はやっぱり、タケミナカタ+ヤサカトメノミコトって感じっぽいです。

どうにもヤサカトメノミコトが風の神だという記述は特になかったですし、

(というか、タケミナカタの妃神である以上の情報がない)

風の神として有名なのはタケミナカタですからね。

中央より諏訪に侵攻してきたのもタケミナカタですし、

タケミナカタ=神奈子の方が、風神録のストーリーとも合致します。

まあ、旦那はお飾りで、実権、実力ともに神奈子にあった、

というのも神奈子様っぽくて、ある意味面白いですがw

こーりん曰く、「八」と名前についてるのはかなり強い証拠らしいので、

幻想郷の3強として、八雲紫、八意永琳、そして八坂神奈子とするために、

ヤサカトメノミコトから取ったのかも知れませんね。

どうでもいいですが、↑にとり驚きすぎ。

御神渡りのイメージ画。別居中の妻に会いに行くタケミナカタの図。

にとり見すぎ。

ここにある、諏訪信仰のイメージ画は、

全て天狗が見ている、もとい河童が見ているって感じですw

流石にとりw

なんかどこかで見た風景・・・。はっ!東方の面始めっぽい!

ZUNさんもこういうのを見てインスピレーション沸かせたのかも知れませんね。

乙女のインスピレーションです。(椋)

蛇の体を模した土器。飛鳥時代のものらしいですが、

諏訪湖という土地柄ゆえの竜蛇信仰が流行っていたとのこと。

神奈子のトレードマーク注連縄は蛇をイメージしていますし、

神奈子は、竜神といってもいいのかも。

といった感じで、博物館を後にした私達は、

神宮寺の足湯。とはいえ、諏訪温泉発祥の地でもあるらしいので、

ありがたく使用させていただきました。

疲れた体(主に足)には、格別の効果。

次は、前宮・・・に行く前に

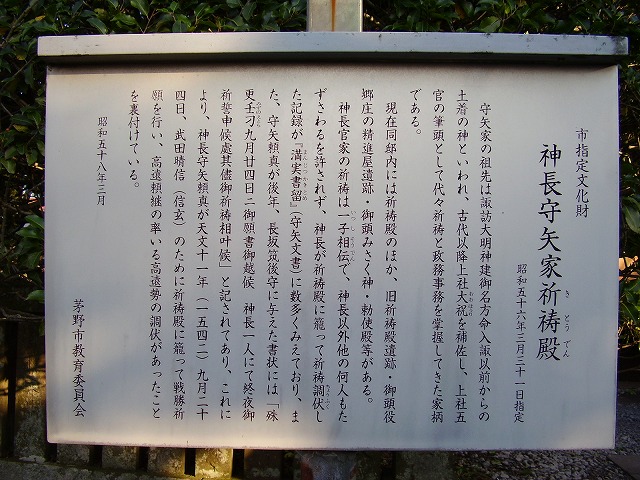

茅野市神長官守矢史料館へいくことにしました。

途中の道に有りますしね。

ここ。

早苗さんの実家であり、諏訪子が本当に祀られている場所といってもいいところ。

入り口。

ちなみに、現在の守矢家当主は、78代目守矢早苗さん(!)ということで、

東風谷早苗は、結構ギリギリのネタ。

だから訪れても、早苗は俺の嫁!早苗は俺の嫁!とか連呼しないようにしましょう。

テンション上がるのはわかりますが。

祈祷殿。

秘術「忘却の祭儀」/秘術「一子相伝の弾幕」

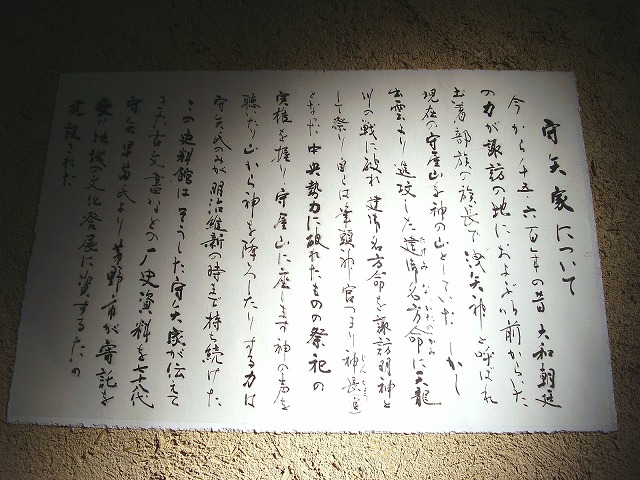

土着神であった、洩矢神を祖先とし、神長(神事を司る重要役職)となっていた一族の子孫が、

現在の守矢家ということだそうです。洩矢神とは土着の神で、諏訪子のこと。

神長の神事の秘法は、真夜中、火の気のない祈祷殿の中で、一子相伝で伝授されたそうですが、

明治の一大変動によって、77代目で、終焉を迎えてしまったそうです。

しかし、早苗さんの職業:風祝は、風の神の大祝の略か?

つまり、私は神長官ではなく、現人神だといいたい、と。大した自信です・・・。

まあ、古来から大祝の役目も守矢家が担っていたものみたいですし、

問題はないのか。

流石に「守矢 早苗」はマズいので、「東風谷」としたのかな?

東風谷の由来が分からん・・・。

「諏訪大戦 〜 土着神話 vs 中央神話」

諏訪大戦の発端と結果が描かれています。

守矢の一族は、天竜川の戦で破れた後も、虐げられることなく、

タケミナカタを大明神とした新たな政治体系の中で、重要なポストについていたそうです。

流石は神奈子様。フランクな神様なので、味方を増やすのがうまいです。

諏訪大戦中は、タケミナカタ=神奈子は手に藤の蔓を、

洩矢神=ケロちゃんは手に鉄の輪を掲げて戦い、結局、洩矢神は負けてしまったらしい。

神具「洩矢の鉄の輪」

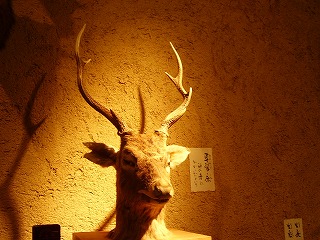

お・・・俺のうどんげが、キモケーネにぃーーっ!?

・・・ではなく御頭祭の、捧げものだそうです。

永遠亭の面々は月の無い夜は気をつけろっ!

神野の耳裂鹿。

諏訪神社上社で毎年行われる御頭祭(3月の酉の日に行われるので酉の祭りともいいます)には、

神野(八ヶ岳の裾野)で捕られた鹿の頭が供えられましたが、その中には必ず耳の裂けた鹿がいたそうです。

諏訪七不思議の一つ。

ちなみに諏訪七不思議の最後の一つは、葛井の清池 (くずいのせいち)

といって、茅野市上原の葛井神社にある葛井の池に関するもの。

この沼は底なしといわれ、毎年12月31日に諏訪神社上社の神事に使った道具類や供物を沈めると、

翌朝遠州(静岡県)のさなぎの池へ浮き上がるということです。

神秘「葛井の清水」

で、神長官家史料官を出ます。

先客は特に気にもせず帰ってしまいましたが・・・。

我々の目的は、神長官家屋敷の奥。

崇符「ミシャグジさま」

我らがケロちゃん、諏訪子は、神長官家の片隅に

ひっそりと祀られていました。これは末社?

多分本社は、洩矢神社なんでしょうけども・・・。

可哀想だったのでお賽銭を上げてきました。十円ですけど。

お金が跳ね返されて、BGM:「Being」とかなかったんで、

受け入れられたようです。

そんなんで、守矢史料館を後に。

最終目的地、諏訪大社上社・前宮に到着しましたっ!!うぇ〜っ!!

・・と無意味にテンション上げましたが、

ぶっちゃけここは殆ど見る予定のものはありません。。。

春宮同様結構寂れちゃってますし、ね。

十間廊。七不思議の耳裂鹿の謂れがあるらしい。

特に見るものもないので、足早に本殿へと足を進めます。

・・・と、ん?

どこかで見た社。このいい加減さといい、

魔理沙が作った分社に間違いないと思う。

前宮とは素敵なチョイス。流石に魔理沙は予想の斜め上を行ってくれます。

ということで、諏訪大社にきたらまずやることがあります。

もちろん・・・

オンバシラ!!

オンバシラ!!!

オンバシラ!!!!

オンバシラ〜!!!!!

\オンバシラ!/ \オンバシラ!/ \オンバシラ!/

ここ、前宮の良いところは、計4つの御柱を、

全て容易に見ることが出来るのです。

4社のうちで、唯一ですよ?

本殿。超閑散。

なんか近くに咲夜さんがいました。

・・・いや、守屋山の麓だし、むしろ犬走椛かっ!?

通常弾幕1。

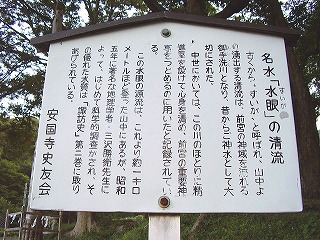

神符「水眼の如き美しき源泉」

水眼の清流といい、神事の際の清めにも使われるらしいですね。

源泉自体は、もっとずっと上に存在するみたいですが。

前宮の横から守屋山に続く坂道がありましたが、

今回は登らず。登山するにはそれ相応の準備が必要な場所らしいですし。

ということで、最後の目的地の参拝も果たし、そろそろ帰ることに。

最後に一枚、前宮鳥居をシュート・ザ・バレット!

あ、いまさらですが、諏訪七不思議、実は七つではなく、もうひとつあるのです。

穂屋野の三光(ほやののさんこう)といい、諏訪神社の狩猟の神事のうち、

最重要の祭りの御射山御狩神事の終るとき、日月星を同時に拝むことができるそうです。

なお、これを七不思議に入れるときは、五穀の筒粥か御作田の早稲のどちらかを外します。

・・・七不思議って何故か大体6個だったり8個だったりしますよね。

七個に拘る必要あるのか?

ってことで、

奇跡「客星の明るすぎる夜」

・・・すいません嘘です。ただの中秋の名月です。

ということで、今回の旅は無事終了〜。

目的は全てどころか予想外の展開を含めると、120%完遂したといえます。

まともな旅行は久しぶりで、また、こういう普段自分からはいかないようなところに

興味を持って訪れるというのは結構斬新な感覚でした。

ということで、無事帰ってきた私達は、早速戦利品のチェック。

塞符「天孫降臨」

ジャーン!!河童橋で買ってきた「河童の話」と「河童の夢」です。

中央には風神録にちなんで天狗様を用意しました。

天狗と河童の共演っ。ちなみに、天孫降臨はコンビニで買いました・・・(ぉ

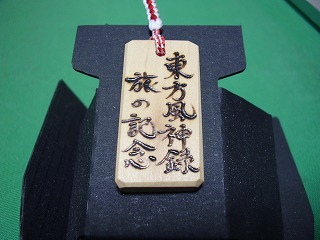

一緒に行った友人Tさんは↑んなものを作ってもらいました。

河童橋のお土産屋さんにいる職人さんです。

職人さんは「上高地とか入れないでいいの?」とか、ちょいと戸惑っていましたが、

まあ、旅の恥は掻き捨てといいますし。

私も何か恥ずかしい記念物を作ってもらおうとしたんですが、

なんか別の仕事が入ってしまってキャンセルされてしまいましたとさ。

今回の旅の合計走行距離:約600km。

う〜ん結構走ったなあ・・・。一日300kmか。

東方風神録名所紀行 前編へ(上高地)

東方風神録名所紀行 中編へ(上高地〜諏訪)

|